삼성 이재용 회장의 ‘부당합병‧분식회계’ 사건이 대법원에서 무죄로 확정됐다. 이로써 2018년 말 시작된 이 사건은 5년 7개월 만에 ‘무죄’라는 결론으로 막을 내렸다. 그런데 이 과정의 출발점에는 당시 서울중앙지검장이었던 윤석열 전 대통령과 제3차장이었던 한동훈 국민의힘 전 대표가 있었다.

윤석열 전 대통령과 한동훈 전 국민의힘 대표

윤석열 전 대통령과 한동훈 전 국민의힘 대표

지금 이들은 각각 대한민국 전직 대통령, 여권 유력 정치인으로 자리하고 있다. 이들이 당시 이 사건을 주도하며 검찰 수사의 정당성을 주장했던 점을 감안하면, 지금 국민 앞에 어떤 식으로든 입장을 밝히는 것이 마땅하다.

검찰은 이 사건을 “삼성 경영권 승계를 위한 조직적이고 계획적인 불법 행위”로 규정하며, 300여 명에 달하는 참고인 조사, 2270만건에 이르는 압수자료 분석, 860차례의 조사라는 수사 성과를 대대적으로 알렸다.

그러나 대법원은 1심과 2심 판단을 모두 인용하며, “주요 증거의 증거능력이 없다”고 분명히 했다. 검찰이 제출한 핵심 물증은 불법적 압수와 절차 위반으로 증거능력이 부정됐고, 전체 공소사실은 “추측과 시나리오에 불과하다”는 법원의 지적을 받았다.

결과적으로, 당시 검찰 수사는 실체적 진실과 거리가 먼 과잉수사, 정무적 판단이 개입된 기획수사라는 비판을 면하기 어렵게 됐다. 특히 윤석열 전 대통령과 한동훈 전 대표는 이 수사의 상징적 인물이었고, 그 뒤 정치에 발을 들인 후에도 공정, 정의, 법치를 주요 가치로 내세워 왔다.

그러나 자신들이 주도했던 수사가 무죄로 결론 났을 때조차 아무런 설명도, 책임도 지지 않는다면, 과연 이들이 말해온 ‘공정’은 무엇이었고, 그 ‘법치’는 누구를 위한 것이었는가.

정치권에서는 ‘사법 리스크’가 해소됐다고 평가하면서 삼성의 경영정상화에 속도가 붙을 것이라는 전망도 나온다. 그러나 이번 사건은 단지 한 기업 총수의 무죄 확정으로 끝날 일이 아니다. 수사권이 어떤 방식으로 행사되고, 그 책임이 어떻게 추궁되는가에 따라 검찰의 신뢰, 나아가 법치주의의 본질이 결정된다.

더구나 한동훈 전 대표는 ‘무죄’를 선고받은 이재용 회장처럼, 자신 역시 과거 라임 수사 관련 의혹으로 압수수색을 당하고 무혐의 처분을 받았다는 점을 내세워 정치적 명분을 쌓아온 인물이다. 본인의 수사에는 억울함을 주장하며 당당히 맞섰던 그가, 정작 자신이 주도한 수사가 무죄로 끝났음에도 침묵하는 것은 그 이중성에서 자유롭지 못하다.

이제라도 윤석열 전 대통령과 한동훈 전 대표는 국민 앞에 이 사건의 결과에 대한 정치적‧도덕적 책임을 설명해야 한다. 수사는 실패할 수 있다. 그러나 공권력은 그 결과에 책임질 준비가 돼 있어야 한다. 그것이 바로 권력을 행사한 자의 최소한의 윤리다.

이번 판결은 단순히 한 기업 총수 개인의 문제가 아니다. 수사권의 행사와 책임 사이에 단절이 존재할 수 없다는, 그리고 그 단절을 묵인하는 사회는 ‘공정’이나 ‘법치’를 말할 자격이 없다는 사실을 우리에게 상기시킨다. 윤석열, 한동훈 두 사람은 국민 앞에 입장을 밝힐 때다.

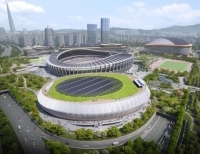

잠실운동장, 스포츠·MICE 복합지구로 재탄생…2032년 완공 목표

서울 잠실종합운동장 일대가 스포츠·MICE(회의·관광·컨벤션·전시) 복합공간으로 조성돼 동북아 대표 MICE 거점으로 탈바꿈한다. 서울시는 13일 제10차 건축위원회에서 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업’ 건축심의를 통과시켰다고 밝혔다.이번 사업은 잠실 주경기장의 상징성을 살리면서도 서울국제교류복...

잠실운동장, 스포츠·MICE 복합지구로 재탄생…2032년 완공 목표

서울 잠실종합운동장 일대가 스포츠·MICE(회의·관광·컨벤션·전시) 복합공간으로 조성돼 동북아 대표 MICE 거점으로 탈바꿈한다. 서울시는 13일 제10차 건축위원회에서 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업’ 건축심의를 통과시켰다고 밝혔다.이번 사업은 잠실 주경기장의 상징성을 살리면서도 서울국제교류복...

정부-이통사, AI 3대 강국 도약 위해 3,000억 투자 확대

과학기술정보통신부가 이동통신 3사와 함께 인공지능 분야 집중 투자를 위한 3,000억 원 규모의 한국정보통신기금 자펀드 결성을 발표했다. 과기정통부는 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 '정부-이통사 인공지능 투자협력 선언식'을 개최하고 민관 합동 AI 투자 확대 계획을 공식 발표했다. 이날 행사는 한국정보통신기금(KIF)의 존속기간 .

정부-이통사, AI 3대 강국 도약 위해 3,000억 투자 확대

과학기술정보통신부가 이동통신 3사와 함께 인공지능 분야 집중 투자를 위한 3,000억 원 규모의 한국정보통신기금 자펀드 결성을 발표했다. 과기정통부는 12일 서울 웨스틴조선호텔에서 '정부-이통사 인공지능 투자협력 선언식'을 개최하고 민관 합동 AI 투자 확대 계획을 공식 발표했다. 이날 행사는 한국정보통신기금(KIF)의 존속기간 .

넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스' OST 'Golden', 빌보드 핫100 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스' 사운드트랙 'Golden'이 빌보드 핫100 차트에서 1위를 차지했다.미국 빌보드가 11일(현지시간) 발표한 8월 16일 자 핫100 차트에 따르면, HUNTR/X의 'Golden'이 지난주 2위에서 한 계단 상승해 첫 번째 1위를 기록했다. 이 곡은 EJAE, 오드리 누나(Audrey Nuna), REI AMI 등 3명의 가수가 목소리를...

넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스' OST 'Golden', 빌보드 핫100 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 'K팝 데몬 헌터스' 사운드트랙 'Golden'이 빌보드 핫100 차트에서 1위를 차지했다.미국 빌보드가 11일(현지시간) 발표한 8월 16일 자 핫100 차트에 따르면, HUNTR/X의 'Golden'이 지난주 2위에서 한 계단 상승해 첫 번째 1위를 기록했다. 이 곡은 EJAE, 오드리 누나(Audrey Nuna), REI AMI 등 3명의 가수가 목소리를...

최휘영 장관 “케이-뮤지컬, 창작부터 해외진출까지 전 과정 지원”

문화체육관광부 최휘영 장관이 대학로를 찾아 창작 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!> 제작진을 격려하고, 케이-뮤지컬의 창작 단계부터 해외 진출까지 이어지는 지원 체계와 산업 생태계 확충을 약속했다.일 서울 종로구 대학로 홍익대학교아트센터 대극장을 방문해 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!>을 관람한 뒤 출연진과 관계...

최휘영 장관 “케이-뮤지컬, 창작부터 해외진출까지 전 과정 지원”

문화체육관광부 최휘영 장관이 대학로를 찾아 창작 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!> 제작진을 격려하고, 케이-뮤지컬의 창작 단계부터 해외 진출까지 이어지는 지원 체계와 산업 생태계 확충을 약속했다.일 서울 종로구 대학로 홍익대학교아트센터 대극장을 방문해 뮤지컬 <스웨그에이지 외쳐, 조선!>을 관람한 뒤 출연진과 관계...

이상경 국토부 차관 “건설현장 지하안전·폭염 대비 철저”

국토교통부 이상경 제1차관은 7일 안양시 만안구 월곶~판교 복선전철 6공구 현장을 찾아 지하안전대책과 혹서기 온열질환 예방 대책을 점검하고, 안전을 우려하는 현장 목소리를 적극 반영해 철저한 관리에 나설 것을 주문했다.이날 방문한 공구는 총 연장 3.14km 규모로, 이 중 2.9km가 터널 구간이며 환기구 1개소, 정거장 1개소가 포함돼 있다....

이상경 국토부 차관 “건설현장 지하안전·폭염 대비 철저”

국토교통부 이상경 제1차관은 7일 안양시 만안구 월곶~판교 복선전철 6공구 현장을 찾아 지하안전대책과 혹서기 온열질환 예방 대책을 점검하고, 안전을 우려하는 현장 목소리를 적극 반영해 철저한 관리에 나설 것을 주문했다.이날 방문한 공구는 총 연장 3.14km 규모로, 이 중 2.9km가 터널 구간이며 환기구 1개소, 정거장 1개소가 포함돼 있다....

중소기업부, 관세 현안·수출 애로 해소 위한 정책현장투어 실시

중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 8월 6일 중소기업 분야 정책현장투어 두 번째 행선지로 경기도 소재 `실리콘투` 물류센터를 방문해 수출 중소기업 관계자들과 간담회를 개최하고 현장 애로사항을 청취했다.이번 정책현장투어는 중기부 장관이 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아가 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 .

중소기업부, 관세 현안·수출 애로 해소 위한 정책현장투어 실시

중소벤처기업부(장관 한성숙, 이하 중기부)는 8월 6일 중소기업 분야 정책현장투어 두 번째 행선지로 경기도 소재 `실리콘투` 물류센터를 방문해 수출 중소기업 관계자들과 간담회를 개최하고 현장 애로사항을 청취했다.이번 정책현장투어는 중기부 장관이 주요 정책 영역과 밀접한 현장을 직접 찾아가 현장의 목소리를 정책으로 담아내기 .